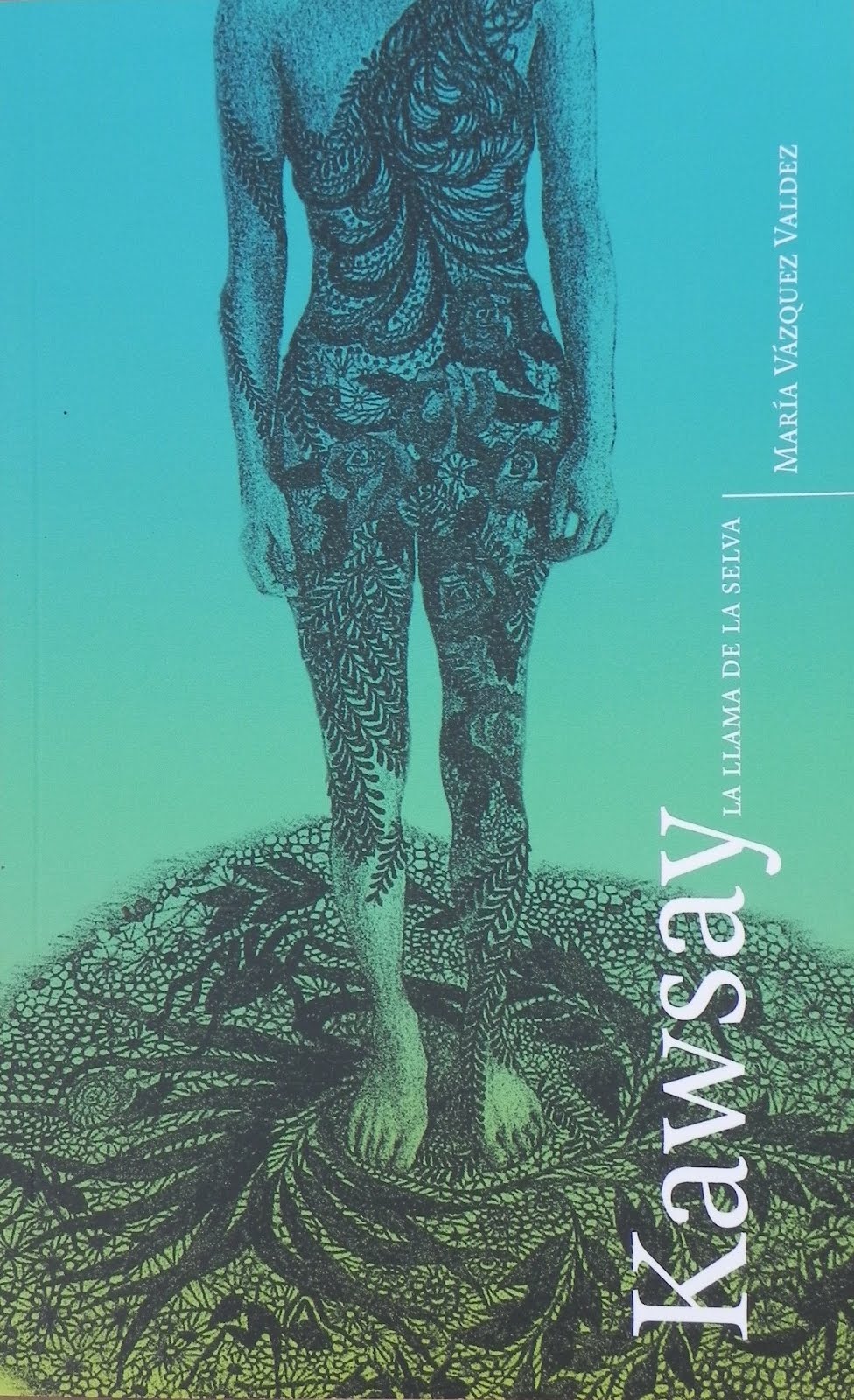

María Vázquez Valdez

Para algunas personas, los demás y el mundo en general pueden

ser representados por un color, o por una textura. Quizá por un sabor o una

imagen. Generalmente por medio de uno de los cinco sentidos. Para otros, casos

excepcionales como el de Mattia Balossino —uno de los protagonistas de La soledad de los números primos— el

mundo es una configuración de cifras, ángulos, distancias, velocidades,

ecuaciones, e incluso el destino y el amor pueden ser explicados a partir de una

naturaleza matemática y abstracta.

Los números primos explican para Mattia, en su singular colocación

dentro de la arborescencia aritmética, cierta distancia irremediable, cierta

coexistencia que sin embargo no permite el acercamiento, mucho menos la unión.

Porque los números primos, especialmente los que se conoce como gemelos —tal

como nos dice el autor por medio de su protagonista—, tienen como pareja otro

número primo, pero están para siempre separados por otro número par situado

entre ellos, como ocurre con el 11 y el 13, el 17 y el 19 o el 47 y el 49. Así,

tenemos que los números primos están irremediablemente solos, y con ello

llegamos al meollo central de esta novela.

Así como números primos que coexisten y se acompañan, pero no

se unen, como líneas paralelas que avanzan a la misma velocidad, pero no

equidistan, así Mattia y su coprotagonista, Alice, van cumpliendo su destino al

unísono, encajando en una amalgama tan irremediable como infértil. Ambos

encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas profundamente orgánico,

misteriosamente cortado con las tijeras del devenir y la casualidad. Incluso

físicamente embonan con naturalidad en las aristas que un destino trágico talló

en sus cuerpos desde la infancia. Así lo perciben sus compañeros en la fiesta

de Viola Bai cuando los ven caminando juntos: la cojera de Alice se ve

disminuida con el apoyo que le da el cuerpo de Mattia al jalarlo un poco, y la

mano de él se encuentra protegida y oculta, con todas sus cicatrices —estigmas

de autoflagelación— en la mano de Alice.

Pero esto ocurre mucho tiempo después de que sus vidas fueran

determinadas por acontecimientos igualmente aciagos. Su encuentro ocurre ya en

la adolescencia, en 1991, mientras que ambos enfrentaron sus tragedias

personales años atrás: Alice con un accidente en la nieve que la dejó coja

cuando tenía siete años, en 1983, y Mattia con la desaparición de su hermana

gemela Michela, en 1984, y que le marcara con una honda culpa por abandonarla,

traducida en cicatrices de aparición constante: renglones de una angustia

soterrada.

Mattia y Alice tienen en común estos eventos trágicos

derivados de una vida familiar disfuncional. Mattia con la responsabilidad

creciente de su hermana gemela, con un retraso intelectual tan acentuado como la

inteligencia de él —dos partes de una misma balanza que busca su equilibrio—, y

Alice obligada por su padre a asumir una disciplina rígida para aprender a

esquiar, y que la lleva a un accidente casi mortal, que sin embargo sí

resultará definitivo en las dosis ínfimas de una anorexia permanente. Así,

tienen en común también el resolver sus propias tragedias en el hacerse daño a

sí mismos.

La aparición tan desafortunada como fortuita de Viola Bai en

la vida de Alice la reúne circunstancialmente con Mattia. Ahí empieza la

infructuosa pero inevitable relación entre ellos, su primer beso, a iniciativa

de Alice, llama que surge de las cenizas de la culpa de Mattia por abandonar a

su gemela. Y luego su larga separación de nueve años, el matrimonio de Alice

con Fabio, y la vida de Mattia en el norte de Europa. Hasta que nuevamente

Alice toma la iniciativa y le pide que vuelva, luego de que sospecha haber

encontrado a Michela. Y sin embargo no pasa nada. Como no pasaría durante todos

los encuentros y los capítulos compartidos. Apenas dos besos, unos cuantos impulsos

sin resolver: los cortos brazos de los números primos que no les permiten

unirse.

La narración tiene ciertas cualidades cinematográficas. La

historia es bastante visual, y la descripción permite imaginarse con precisión

las escenas y los personajes. La secuencia es claramente lineal, sin saltos

hacia delante o atrás en el tiempo. Tampoco hay grandes disertaciones

filosóficas entre los personajes, ni se plantean conceptos demasiado

complicados. De hecho, con base en la novela, el director Saverio Constanzo

filmó una cinta en 2010 con el mismo título.

Por otra parte, el libro juega en su estructura también con los

números primos. Está dividido en siete partes —47 capítulos—, y constantemente

es una inmersión en el mundo matemático y físico. Se trasluce la visión de

físico teórico del propio Paolo Giordano, matizada en los pensamientos y

reflexiones de Mattia.

Y también, quizá, tenemos no dos números primos en la figura

de Mattia y Alice, sino tres números primos, que atienden a esta estructura. El

tercer número primo sería, por supuesto, Michela. O también, quizá, tenemos una

configuración de dos números primos tan gemelos como Mattia y Michela,

separados para siempre —si es que Alice en verdad vio a Michela y no dijo nada

a Mattia nunca— por un número par en la figura de Alice.

Sin duda el comienzo de la novela es brillante. Los dos

primeros capítulos arrancan con fuerza y consistencia, y vaticinan un

desarrollo vibrante con las trágicas circunstancias que enfrentan los

protagonistas en su infancia. Sin embargo, la historia de pronto se estira

demasiado, y le falta carne al esqueleto, sobre todo en lo que concierne a la

época de la adolescencia. También resultan repetitivas ciertas cosas, como son algunos

diálogos entre los protagonistas, la presión de Alice sobre Mattia, y las

actitudes resignadas de éste. Algunas partes son también un poco pueriles, la

relación entre ellos, o la pelea de Fabio y Alice en la cocina, y su relación

misma. También lo es el carácter de ella, que pareciera no evolucionar en el

tiempo, sino involucionar. Como la primera cena en casa de Fabio, y el tomate

atorado en el inodoro, o el capítulo de la sesión de fotos en la boda de Viola

Bai, que parecieran escenas que no van a ninguna parte.

Sin embargo, la novela tiene momentos y rasgos sobresalientes,

metáforas concisas y efectivas, como cuando nos cuenta Giordano que Viola no

apartaba la mirada de Alice, “que se encogía como una hoja de periódico en la

lumbre”. O como cuando Alice se miraba el tatuaje con frecuencia, “Y siempre

que lo hacía su entusiasmo se evaporaba un poco como agua de charco al sol de

agosto”.

Finalmente la historia es fiel a su columna vertebral, aunque

con ello sacrifique un destino halagüeño para los protagonistas, o deje al

lector deseando más de esos encuentros, deseando más de esa fórmula inconclusa,

incluso cuando tenemos la sentencia programada desde mucho antes del final: “el

verdadero destino de los números primos es quedarse solos”.

Aunque tanto Mattia como Alice son conscientes de su

capacidad de cambiar el devenir de las cosas, se dejan llevar con cierta

mansedumbre por callejones sin salida ni retorno, como al final, cuando Mattia

es plenamente consciente de que “La gente no perdía el tiempo, se aferraba a

unas pocas casualidades y fundaba sobre ellas su existencia. Sí, lo había

aprendido. Las decisiones se toman en unos segundos y se pagan el resto de la

vida”. Lo había aprendido, y sin embargo sus decisiones habían sido, y

seguirían fundadas hasta el final, en el no hacer nada, con esa aceptación

resignada y permanente.

Al final, tanto entre Alice y Mattia como en la novela misma,

se estira tanto el hilo que los unía, que acabaron “de extinguirse las

invisibles fuerzas de campo que los habían mantenido unidos a través del aire”.

El encuentro entre ellos, las posibilidades crepitando en una hoguera siempre a

punto de ser encendida, terminan por evaporarse y desaparecer en la

imposibilidad de que un número primo se divida entre (o dentro de) otro que no

sea él mismo, y su propia soledad.

Paolo Giordano

La soledad de los números primos

Salamandra

España, 2011

288 pp.