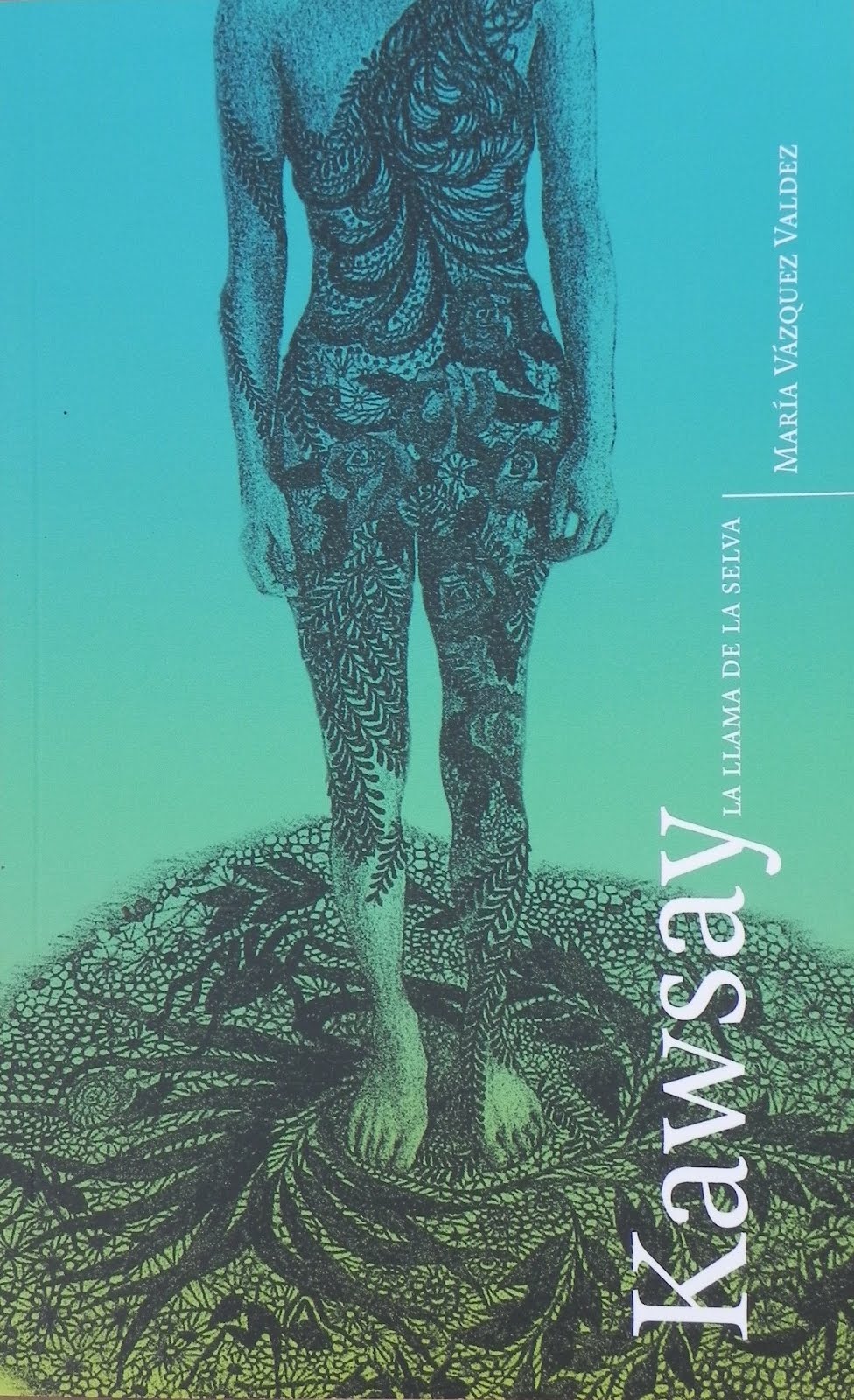

Pintura de Jorge González Badiali

María Vázquez Valdez

Orán es una ciudad contradictoria. Podría ser esta ciudad o cualquier rincón del mundo, con un ritmo frenético y a la vez monótono. Es una presa dócil atacada de pronto por la peste, que crece como incendio inadvertido, dejando a su paso una evidencia tan inobjetable como ignorada: cientos de ratas que anuncian la muerte y germinan de las profundidades para anunciar no lo que nace, sino lo que está próximo a morir.

La peste, con hambre insaciable, arrasa con barrios enteros y multiplica muertos que se vuelven cifras y humo de crematorios y actos repetitivos en cementerios, calles y hospitales.

Como un ser vivo, Orán se sumerge poco a poco en la amargura y la desesperación, en los gritos y la caída en el sinsentido. De pronto, para Orán la vida es la peste, y la peste es la muerte. Así, la vida se convierte en la muerte, y en medio de la emergencia se tiñe de actitud indiferente ante lo inevitable, pero también de lo contrario: de una suma de fuerzas contra la nada.

La peste me recuerda a El proceso, el proceso de la peste me recuerda a Kafka y sus oraciones polisémicas, y lo absurdo de El proceso me recuerda a La peste y sus escenarios laberínticos arrasados por las contradicciones.

Sin embargo, en La peste palpita una esperanza que no nos sostiene en El proceso. En palabras del protagonista, Bernard Rieux, al final la peste nos da la lección, “algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Así lo vemos en los personajes de Albert Camus, que aun con sus claroscuros encuentran un sentido de dignidad al borde de la muerte, donde más allá sus acciones no encontrarán ningún reconocimiento, si acaso el riesgo de la muerte entre dolores insoportables, ni la promesa de una vida eterna que muestra en la caída que no tiene una mano que tender.

Los claroscuros y contradicciones los teje aquí Camus con seis protagonistas: Rieux, Tarrou, Paneloux, Rambert, Cottard y Grand. Hay que decirlo, todos son hombres: La peste es un libro eminentemente masculino. No tenemos mujeres más que en escenarios eventuales o en coyunturas ausentes. Apenas se asoman al principio en la esposa del doctor, a salvo de la peste pero no de la muerte y la separación, o en los ojos inquisitivos de su madre, dolida por el escape de Rieux en la abstracción, o entregada al cuidado bondadoso de Tarrou.

Camus nos entrega a sus personajes sin aspavientos ni condecoraciones. Tenemos a seres humanos que emergen en la cotidianeidad, como surge la imagen en el papel emulsionado al contacto con el revelador. Poco a poco. Emergiendo como una figura que no pretende dibujar a nada más que a un hombre. No a un héroe, no a un villano, no a un santo ni a un pecador. Tenemos hombres solamente, con destinos determinados por sus actos.

Así, tenemos a un Bernard Rieux entregado a su labor como médico, absorto en la situación como un antídoto contra la desesperación. Tenemos a un Tarrou capaz de narrar, de ser testigo y actor autoinmolado para resarcir las faltas morales de su padre. Tenemos a un Rambert desesperado por irse y determinado a quedarse, a un Cottard que sólo puede encontrar la tranquilidad en medio de la desgracia, y cuya desgracia es la tranquilidad de los otros, y a un Grand de corazón tan grande como su apellido, su obsesión lingüística y su resistencia.

Aquí ni los pragmáticos ni los místicos tienen coartada con la muerte. El mismo Rieux admite que su papel y su esfuerzo se reducen a organizar el camino de los desahuciados a la tumba. Nada que hacer, en medio del absurdo, al que los personajes se someten a juicio, como es el caso de Tarrou, el último chivo expiatorio, un trueque final con la epidemia. Y así, tan absurdo, Rieux, luchando denodadamente por salvar vidas, pierde la de su mujer a la distancia. Y Cottard, el único beneficiado por el anonimato hipnótico de la peste, se queda al descubierto de sí mismo y su paranoia una vez que el destino arranca los últimos vestigios pestíferos de Orán.

Y en el absurdo también se someten los protagonistas a una existencia sin dios, donde hasta los grupos más religiosos son diluidos por la peste, o los religiosos más firmes caen en la duda de lo inobjetable: una muerte sin la piedad que clama una fe ciega. Tal es el caso de Paneloux, etiquetado como “caso dudoso”, que es el botón de muestra de la pérdida de la fe a medio camino de la tragedia, traducida en desesperanza y muerte.

Rieux nos narra la historia, es el personaje protagónico, pero es quizá Rambert con quien Camus se identifica más, por su condición de periodista. Pero es a Rieux a quien el autor lanza al consuelo de lo abstracto, para sumergirlo en lo más concreto: el combate con la muerte. La diferencia entre Rieux y Paneloux es radical, y por momentos pareciera ser la tesis que defiende La peste. Ante el sufrimiento y la muerte las creencias resultan tan evanescentes como fantasmas. No se concretan en el hecho determinante de respirar o dejar de hacerlo.

Paneloux dice a Rieux que quizá debemos amar lo que no podemos comprender, cuando muere el hijo del juez Othon en un sufrimiento más intenso que el de otras víctimas de la peste. Rieux lo confronta y niega poder amar una creación donde los niños son torturados. Pero luego defiende el vínculo que los une más allá de blasfemias y plegarias, porque en esta historia tenemos la vida solamente, más allá de las creencias religiosas o ideológicas, más allá incluso del ideal del amor, que, como muestra la novela, si no es en el aquí y el ahora se reduce a no ser, a no estar, como sucede en el caso de las mujeres de Rambert y Rieux, casi inexistentes de tan ausentes.

Las circunstancias ponen en su lugar a los sentimientos y los actos. Rambert, aún decidido a irse, le dice a Tarrou que el hombre es capaz de acciones grandes, pero si no es capaz de un gran sentimiento no le interesa. Morir por una idea es un sacrificio inútil, dice, pero Rieux, dulcemente, descubre la verdad sin elocuencia: “el hombre no es una idea”. Cuando Tarrou le dice a Rambert que la mujer de Rieux está internada a cientos de kilómetros de distancia, ese acto desnudo eclipsa la idea y el sentimiento. Es el acto lo que cambia a Rambert. Es el acto el que prevalece.

La peste no es una novela de detalles, no describe con precisión la secuencia vital de ninguno de sus personajes. Nos entrega, eso sí, la radiografía de toda la ciudad, su estado de ánimo, su sicología afectada, sus procedimientos improvisados. De pronto la ciudad es un sujeto, un organismo que actúa de determinada forma. Así tenemos a momentos, por ejemplo, a “una ciudad saturada de olores marinos, traspasada por los gritos del viento, y gemiendo como una isla desdichada”.

Paneloux dice a Rieux que quizá debemos amar lo que no podemos comprender, cuando muere el hijo del juez Othon en un sufrimiento más intenso que el de otras víctimas de la peste. Rieux lo confronta y niega poder amar una creación donde los niños son torturados. Pero luego defiende el vínculo que los une más allá de blasfemias y plegarias, porque en esta historia tenemos la vida solamente, más allá de las creencias religiosas o ideológicas, más allá incluso del ideal del amor, que, como muestra la novela, si no es en el aquí y el ahora se reduce a no ser, a no estar, como sucede en el caso de las mujeres de Rambert y Rieux, casi inexistentes de tan ausentes.

Las circunstancias ponen en su lugar a los sentimientos y los actos. Rambert, aún decidido a irse, le dice a Tarrou que el hombre es capaz de acciones grandes, pero si no es capaz de un gran sentimiento no le interesa. Morir por una idea es un sacrificio inútil, dice, pero Rieux, dulcemente, descubre la verdad sin elocuencia: “el hombre no es una idea”. Cuando Tarrou le dice a Rambert que la mujer de Rieux está internada a cientos de kilómetros de distancia, ese acto desnudo eclipsa la idea y el sentimiento. Es el acto lo que cambia a Rambert. Es el acto el que prevalece.

La peste no es una novela de detalles, no describe con precisión la secuencia vital de ninguno de sus personajes. Nos entrega, eso sí, la radiografía de toda la ciudad, su estado de ánimo, su sicología afectada, sus procedimientos improvisados. De pronto la ciudad es un sujeto, un organismo que actúa de determinada forma. Así tenemos a momentos, por ejemplo, a “una ciudad saturada de olores marinos, traspasada por los gritos del viento, y gemiendo como una isla desdichada”.

Y también tenemos que la peste es a ratos un sujeto con su propia lógica, o con total ausencia de ella, que de pronto imparte una justicia arrasadora hasta en los sitios más injustos, como la cárcel, y alcanzando a todo el mundo, todos alimentados, lo dice el autor, con el mismo pan del exilio. Hacia las páginas finales, la peste es un sujeto que pierde su efectividad, que se cansa y pierde el dominio de sí misma y su “eficacia matemática”.

Y a pesar de estar al límite de la nada, esta no es tampoco una historia apocalíptica. Tampoco intenta Camus darnos un sermón por medio de Paneloux, pero tampoco en su contra, ni mostrarnos la actitud ideal para el hombre en medio de la devastación. No hay panegíricos aquí, pero tampoco denostaciones, sólo hay hechos.

Y en estos escenarios el amor se vuelve un fardo pesado y estéril, “una paciencia sin porvenir y una esperanza obstinada”, escribe Camus. Y sin embargo, cuando Rieux ve llorar a Grand, en la desesperación, admite para sí mismo que este mundo sin amor es un mundo muerto, y que al fin llega un momento en que se cansa uno y no exige más que el rostro de un ser y el hechizo de la ternura en el corazón”.

Al final, sin embargo, Rieux comprende bien que “querer a alguien no es gran cosa, o más bien, el amor no es nunca lo suficientemente fuerte como para encontrar su propia expresión”. El acto es lo que construye al hombre y a su amor, a su idea.

“No tengo afición al heroísmo ni a la santidad”, le dice el doctor a Tarrou. “Lo que me interesa es ser hombre”. Tarrou admite buscar lo mismo, pero, le dice, “yo soy menos ambicioso”. Así, la ambición máxima es ser hombre.

“No tengo afición al heroísmo ni a la santidad”, le dice el doctor a Tarrou. “Lo que me interesa es ser hombre”. Tarrou admite buscar lo mismo, pero, le dice, “yo soy menos ambicioso”. Así, la ambición máxima es ser hombre.

Y en ese mismo diálogo, que pareciera ser el clímax de la historia, dice Tarrou al doctor, “he llegado al convencimiento de que todos vivimos en la peste... Sé únicamente que hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado y que sólo eso puede hacernos esperar la paz o una buena muerte a falta de ello”.

Cada uno lleva en sí mismo la peste, dice, “porque nadie, nadie en el mundo está indemne de ella. Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca”. Así, nos pone de nuevo en el tablero la acción consciente, cuando dice que “el hombre íntegro, el que no afecta a casi nadie, es el que tiene el menor número posible de distracciones”. Tarrou acepta que en el mundo hay plagas y víctimas, y que hay que negarse a como dé lugar a estar con las plagas. Así pues, se convierte en víctima. En la última víctima de esta historia.

Hacia el final, cuando la enfermedad se agota a sí misma, surge la esperanza como un nuevo actor, acaso más devastador que el mismo miedo y la desesperación, y es entonces cuando Orán comprende que es más fácil destruir que construir. Es más fácil caer que levantarse. De golpe, la salida del exilio resulta tan intempestiva que, como sabía Rambert, “la alegría es una quemadura que no se saborea”.

Cada uno lleva en sí mismo la peste, dice, “porque nadie, nadie en el mundo está indemne de ella. Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca”. Así, nos pone de nuevo en el tablero la acción consciente, cuando dice que “el hombre íntegro, el que no afecta a casi nadie, es el que tiene el menor número posible de distracciones”. Tarrou acepta que en el mundo hay plagas y víctimas, y que hay que negarse a como dé lugar a estar con las plagas. Así pues, se convierte en víctima. En la última víctima de esta historia.

Hacia el final, cuando la enfermedad se agota a sí misma, surge la esperanza como un nuevo actor, acaso más devastador que el mismo miedo y la desesperación, y es entonces cuando Orán comprende que es más fácil destruir que construir. Es más fácil caer que levantarse. De golpe, la salida del exilio resulta tan intempestiva que, como sabía Rambert, “la alegría es una quemadura que no se saborea”.

Y esos gritos de dolor que infestaran Orán en una hoguera de padecimientos se transforman en gritos de alegría de los habitantes, que de pronto se sienten a salvo. ¿A salvo de qué? El absurdo final es que a salvo de nada. Ese trayecto hacia la muerte sólo cambia de vestiduras y de síntomas para unos y para otros. La muerte llegará, y se sigue incubando, en forma de peste o de cualquier otra cosa.

Finalmente Rambert cuestiona si la peste puede llegar y marcharse sin que cambie el corazón de los hombres, y atestigua también que, para quienes la epidemia venció a sus seres queridos, la peste continúa para siempre.

Y así entendemos que para todos continúa la peste, para siempre, cuando el viejo asmático nos da la clave: ¿qué es la peste? Es la vida y nada más. Rieux, ante la ausencia de su esposa y de su amigo, acaba entendiendo que “todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo”, y qué es el conocimiento sino “un calor de vida y una imagen de muerte”.

Y para todos, la peste no muere ni desaparece jamás, nos dice el autor, sino que espera pacientemente en los escenarios cotidianos hasta despertar a las ratas de una ciudad cualquiera, de esta ciudad o de una Orán contradictoria, con mujeres y hombres y sin héroes ni villanos.

Y así entendemos que para todos continúa la peste, para siempre, cuando el viejo asmático nos da la clave: ¿qué es la peste? Es la vida y nada más. Rieux, ante la ausencia de su esposa y de su amigo, acaba entendiendo que “todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo”, y qué es el conocimiento sino “un calor de vida y una imagen de muerte”.

Y para todos, la peste no muere ni desaparece jamás, nos dice el autor, sino que espera pacientemente en los escenarios cotidianos hasta despertar a las ratas de una ciudad cualquiera, de esta ciudad o de una Orán contradictoria, con mujeres y hombres y sin héroes ni villanos.

La peste

Albert Camus

1967

255 pp.